七月二十九日,正值伏日酷暑。傍晚时分,随着着陆的航班,我们一行三十人,就这样走进了兰州,迎面拂来竟是清新凉爽的夏之风。虽说已过下午六点,天,还是那么的亮堂,那么的清澈。望着蓝蓝的天空上慢慢飘过的白云,感觉十分惬意,扫去了多日结淤的亚热带的溽热,也平复了因空中交通管制致使原定旅行计划临时改变而产生的紧张情绪。一切都是最好的安排,随着一声:耶!第一张团队合影就成了快乐的见证。而接下来的西域之行的第一餐;正宗的“一清二白三红四绿五黄”的兰州牛肉面,给人平添了一份美滋滋的感觉。

翌日清晨,我们带着期待飞向敦煌。没做停留,我们就直奔此行第一个重要站点——玉门关。玉门关位于嘉峪关外,因西域输入玉石取道与此而得名,由汉武帝置。古时戍边的小城堡,在茫茫的戈壁沙漠中显得格外寂寥。所以唐代诗人王之涣的“黄河远上白云间,一片孤城万仞山”的诗文,运用了比喻与夸张的手法,其实黄河远离玉门关三百里哪!身处一望无垠的戈壁荒漠中,使人更能体验古时驻守边疆将士的情感。他们在孤寂的环境中,生情怀念起家乡的柳色青青,而玉门关内外哪里又能吹到一丝春风呢!真是“羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关”! 太阳底下,我们三三两两拍照留念;女同胞们大多身披各色丝巾,倒成了荒漠最靓丽的点缀。

午时,离开玉门关,继续前往距玉门关百公里的雅丹国家地质公园。广袤的公园位于甘肃西北,靠近青海与新疆。导游介绍说,如果把罗布泊看作耳朵的形状,那公园就是罗布泊的耳垂。雅丹地貌是由类型多样、造型奇特的风蚀墙、风蚀塔、风蚀柱等组成。据考证,七十多万年前这里还是一片湖泊。随着湖水的慢慢消失,暴风雨不断侵蚀地表,松散的沙土与砺石被卷走,留下了千姿百态、惟妙惟肖的风蚀地貌。放眼望去,这里没有一草一木,到处都是布满碎砺石的沙海。这里也被称为魔鬼城,一阵灼热的戈壁风吹过,让感觉到魔鬼城的厉害之处。告别魔鬼城,我们在返回敦煌的路上也见证了戈壁的另一番风景。太阳已从大漠的天际线上消失,戈壁上时有一坨一坨的被当地人叫做“草包”的植被,偶尔有低空飞翔的“沙鸡”在寻觅着自己的“晚餐”。听导游说,“草包”周围生息着沙漠壁虎,在荒凉的戈壁上,我们感受到了生命的顽强与坚持。

一路奔波,回到了敦煌,为了庆祝大家顺利达到完成既定的行程,所有人一致表决,要用“烤全羊”来与敦煌做最亲密的接触。金黄的烤全羊,烙得喷香的香豆子大饼,酸甜的杏皮水,这是与大西北最亲密的接触啊。晚饭后的市场是消食好去处,大个的西北沙地西瓜五、六毛一斤,瓜瓤沙甜脆嫩,口感极佳。入夜的市中心,河两岸的仿古建筑华灯齐放,分外妖娆;桥头,有游人,也有相依偎的情侣…… 真是夜未央,情正浓!

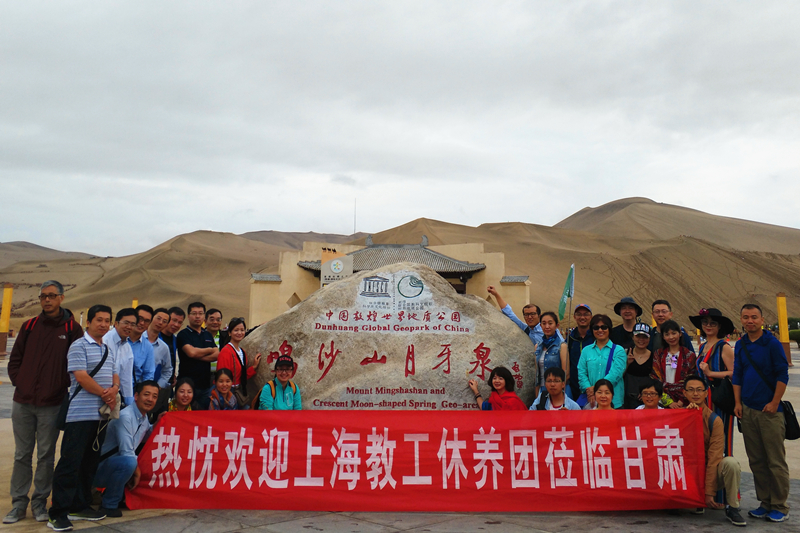

七月三十一日,也是甘肃三团历程的第三日。难以忘怀的一天。上午前往位于鸣沙山麓的月牙泉,而鸣沙山的东麓的断崖就是莫高窟。古往今来,作为沙漠绿洲的月牙泉与相依的鸣沙山以“山泉共处,沙水共生”而闻名,享有“塞外风光之一绝”之称。骑骆驼与滑鸣沙又成了婉转清扬、欢快灵动的美景。当地的村民多以旅游服务业为生,每家养着几头骆驼。作为景点服务,五骑为一组,由村民牵头前行。当然为营运的骆驼,村民也需购买营运证噢,我们稍一打听,比上海的车牌还要贵,看来这骆驼还真不简单。那天,我们骑骆驼爬山观泉,尽情尽兴,不亦乐乎!尤其当一千多头的骆驼弯弯曲曲地行进在大漠上,那气势壮观非凡。有诗为证:骆队逶迤大漠风,驼峰沙峰峰转峰。声声玎玲忆鸣沙,恰似出塞思故城。

午饭后,终于到了激动人心的时刻——探访莫高窟。为保护文物,如今的景点分成两个片区,即外区与内区。外区有影院、会议厅、戏院等组成,内区才是莫高窟遗迹和博览馆。在外区的两个电影院观看了介绍莫高窟历史文化的短片后,我们乘车来到内区。因有预约,内区有专职讲解员接待我们。而那些没有预约的参观者,得排上几个小时的队才能参观四个规定洞窟,参加工会组团疗休养的优越感油然而生。莫高窟始建于前秦十六国时期。据记载,僧人乐尊路经此山,忽见金光万丈,如佛现身,便在此岩壁开凿了第一个洞窟,后人又在此建洞敬佛,称之为“漠高窟”,意为沙漠的高处。因漠与莫同音,后改为莫高窟,意为没有比创建佛窟更高的修行了。

莫高窟第61窟是五代时期开凿的一个大型洞窟,窟内供奉文殊菩萨(现已失),因此俗称“文殊堂”。窟内甬道经西夏重修,并在两壁绘制了炽盛光佛图。画面上部彩云中画出二十八宿神像,彩云中还穿插画出黄道十二宫。这一内容在莫高窟是独特的,此画布局得当,画工精细。古代巴比伦和希腊用十二个动物图形作为十二宫的标志,称为黄道十二宫。考古认为,黄道十二宫体系,起源巴比伦,完成于希腊;由希腊传入印度。后来随着佛教传入中国。

我们所参观的几个洞窟,最令人震撼的是16-17洞窟。莫高窟第16窟建于公元851~867间,窟主为晚唐河西都僧统吴和尚。窟前倚崖而建的三层木结构构窟檐,为清光绪三十二年(1906年)王道士主持修建。16窟面积达226平方米,为莫高窟最大洞窟,洞顶绘有金色四龙团凤,颇具特色。

1900年莫高窟主持王道士在16洞窟发现殿道北侧有一密室,这就是当时震惊世界的敦煌藏经洞。17洞窟就是藏经洞,有洞中之洞之称,面积仅七、八个平米,内藏5万八千余件自晋至宋的经卷、书画、织绣、小说、史籍等文物。因其中80%为经书,故称藏经洞。洞内有敦煌僧人洪辩的彩塑,高僧坐于长方形禅床上,身正神定,神情肃然。塑像头部颅顶丰隆,面部饱满,额角和颧骨轮廓豁朗,额部和眼角有皱纹,目光含蓄有神,眉头略蹙,若有所思。眉脊、眼角、鼻准、嘴角表现出中年高僧庄重矜持的神情和气派。这尊塑像是已知人物肖像彩塑留存至今的优秀作品。

藏经洞发现后,英、法、俄、日等国有人前来取宝。英国人斯坦因拿着清朝官方颁发的许可证,花了二百两银子从王道士手中收购了大量藏经洞文物。据导游说,藏经洞五万八千件文物,现有四万件在海外,八千件国内收藏,一万件下落不明。鸦片战争后的百年国殇,也让敦煌文化生出了哀怨的结。

呵,沙岩上的莫高窟啊,悠久的文化,把你垒砌成金灿灿的历史。文化的碰撞,把你谱写成光彩彩的史诗。你啊,更是万千的苦行僧,用血和汗珠奉献给大漠的绿洲。寻根的行漠人因此心中有了不灭的图腾。

次日上午,我们一行挥手作别敦煌,心中不知哪里总留下一丝难理的别情。或许经流年,重归戈壁滩,看江山妖娆,月又圆敦煌。我们一路向东,长驱三百八十公里前往嘉峪关。渐渐地我们看到了成片状的绿色植被,看到了祁连山,看到了山头白皑皑的积雪,看到了从山上流入戈壁的一汪汪清冽的水。由于前几日的跋山涉水,加上旅途的颠簸,大家都有些困顿。为了驱赶疲惫,两位细心的领队一到休息区,就让打开从敦煌带来的西瓜和蜜瓜。瓜甜在了每个人的嘴上,也滋润着心中荡漾的感激之情:谢谢你们的一路关注,一路呵护!再次上车后,导游首先为大家演唱了《月牙泉》,一时间古今中外,戏曲儿歌,纷纷登场,最令人难忘的还是两位老师唱的《我的太阳》。歌声笑声随着疾驰的大巴,一路飘向相伴而行的祁连山脉,把我们送到了嘉峪关内。

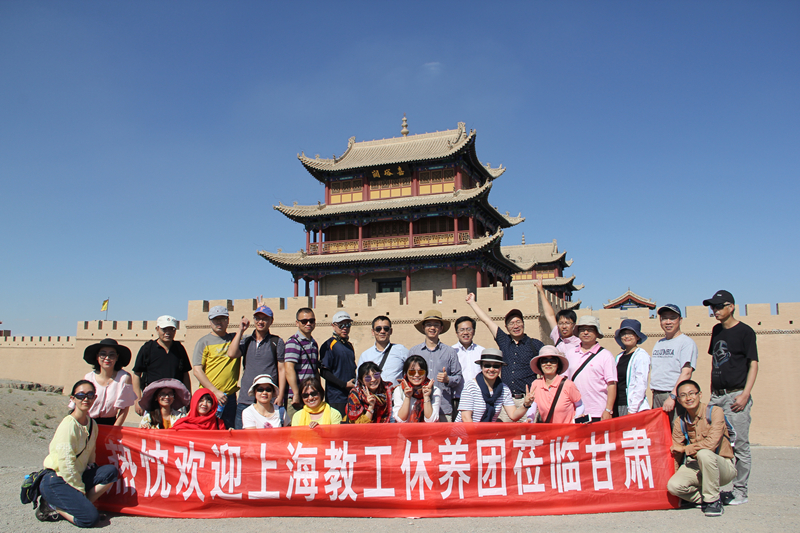

嘉峪关市与我们想象中的边关小城有着极大的不同,到处可见绿色植被。当地的钢铁厂又吸引来全国各地的人员,所以当地文化具有多样特性。嘉峪关是古代“丝绸之路”的交通要塞,位于嘉峪关市西狭窄的山谷中,城关两侧的城墙横穿沙漠戈壁,北连黑山,南接祁连山,是明长城最西端的关隘,距今已有六百多年的历史。城台、墩台、堡城星罗棋布,内城、外城、城壕三道防线组成重叠并守之势。因地势险要,建筑雄伟,嘉峪关有天下第一雄关之称。被这雄伟的气势所陶醉,女同胞披上亮丽的纱巾,在城关脚下的关外排成一列,尖叫着,跳跃着挥着手,留下了一张张笑颜盈盈的倩照。有诗为证:城头迈步两山歭,远看古道千百里。天下雄关舍我谁,今日无关才第一。

游程的第五日,按计划去张掖的丹霞地质公园。张掖丹霞地貌位于地处祁连山北麓的临泽县。丹霞是指红色砂砾岩经长期风化剥离和流水侵蚀,形成的孤立的山峰和陡峭的奇岩怪石。这里的丹霞地貌发育于距今约200万年的前侏罗纪至第三纪,因层级错落交替、岩壁陡峭、气势磅礴、形态丰富、色彩班斓而称奇,有七彩峡、七彩塔、七彩屏、七彩练、七彩湖、七彩大扇贝、火海、刀山等奇妙景观,令人不得不赞叹大自然的鬼斧神工。

看过丹霞,此行就接近尾声了。狭长的板块,连绵的戈壁,甘肃以其沧桑的古道,带我们领路了敦煌的玄幻,黄河的浑厚。甘肃人秉承西北人固有的憨厚和笃实,心情吻合甘肃版图的形状,胸怀坦荡,直言不讳,很干脆,很耿直,没有那么多故弄玄虚。

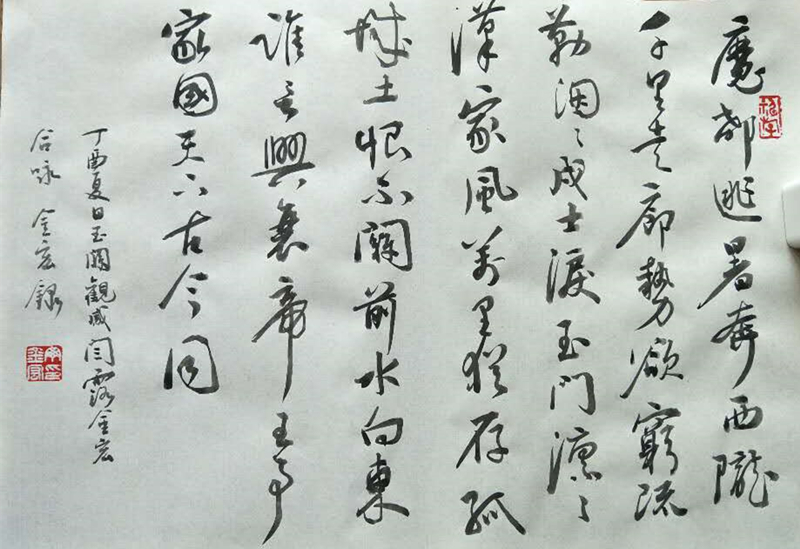

第六日一早,我们怀着恋恋不舍的心情踏上回沪的路途。途中,在浑厚的黄河畔,在黄河母亲的塑像前,我们留下了此次疗养的最后一张集体照。虽我们都来自一个学校,但学校那么大,相遇相知就是一种缘;我们要把那份情谊,以鲜活精彩的故事刻录在记忆纹里,珍藏起来。珍藏起来的还有由丁金宏老师写的诗文佳作:

魔都逃暑奔西陇,

千里走廊势欲穷。

疏勒洇洇戍士泪,

玉门凛凛汉家风。

万里犹存孤城土,

恨不关前水向东。

谁言兴衰帝王事,

家国天下古今同。

是的,只要我们心里装着希望,用双手托起希望,脚踏实地地去实践它,那么,即使在戈壁,也能找到沙漠绿洲;即使在断崖,也能凿出瑰丽文化。甘肃三团同仁共勉!

(撰稿:外语学院德语系张国生,稿件来源于甘肃三团)